[ カテゴリー:子育て ]

学校の健康診断で再検査通知が来た時の心がまえは

健康診断を受けた子どもが、学校から「再検査のお知らせ」を持ち帰ってきた–そんな時、保護者はひどく心配な気持ちになるだろう。結果の受け止め方や病院受診の際のアドバイスなど、適切な対処法について、元養護教諭で帝京短期大学教授の宍戸洲美氏に伺った。

■確定診断ではないが 早めに病院へ

学校の健康診断は、病院の診察と違って「○○が悪いです」という確定診断をされるものではありません。治療や詳しい検査が必要な場合は、学校からお知らせの用紙が配られると思いますので、できるだけ早く病院を受診し、子どもが安心して学習や運動に取り組めるようにしましょう。どの病院を受診すればよいのか迷われたりすることがあれば、担任の先生や養護教諭に相談してください。

■かかりつけ医で治療中などの場合には

保護者のなかには、健康診断の結果に疑問を持たれるかたもいるかもしれません。たとえば、「学校の歯科健診の直前にかかりつけの歯医者で診察してもらったときは、虫歯はないと言われた」などの場合です。多くの子どもの診察を短時間で行っているため、誤診の可能性もあるかもしれませんので、その旨を学校に伝えて相談してみましょう。かかりつけ医で治療中の項目であれば、再検査しなくてもよい場合もあります。

再検査が終わったら、結果を学校に伝えましょう。学校はその結果を把握して、教育活動に配慮する必要があれば適切な措置をとるようにしています。再検査する項目がなくても、子どもの心や体に関する心配ごとがある場合は、健康診断が終わったころに開かれる、校医による健康相談で相談されてみてはいかがでしょうか。心配ごとがある場合はぜひ活用しましょう。

出典:[ベネッセ教育情報サイト]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150428-00010000-benesseks-life

子どもにイライラしてしまう親のための心理学 ―DaiGoが勧めるマインドマップ子育てとは

「うちの子、ちっとも勉強しない」という親のイライラに対して、解決策を説く子育て本は世の中に数多く刊行されている。筆者もいくつか読んでみたことはあるが、時間とお金の余裕がある人しか真似できない提案に絶望感が増したり、説教めいた口調にプレッシャーを受けたりするばかり。なかなか、これというものに巡りあえないでいた。

そんな中、メンタリストのDaiGoが書いた子育て本を発見。タイトルは『子育ては心理学でラクになる』(主婦と生活社)だ。「子育て経験のない若造に子育て本なんて書けるの?」と扉ページを開いてみると、「75.6%の親が子育てにイライラしている」の一文が目に飛び込んでくる。「そうか私だけじゃない!」と心をつかまれる導入だ。さすがはメンタリスト、読者の引き込みがうまい。

「子供に言うことをきかせようとする時は、怒っても無駄、○○しなさいもダメ」というのは、最近の子育てマニュアルでよく言われることだ。しかし、メンタリストを名乗る著者らしいのはここから。どのような方法を使えば、親がイライラせずに子供が生き生きと成長できるか、その提案が新しい。

まず著者は、子育て中のイライラの原因は、子供が親の言うことをきかないことにあると断言。そして、言うことをきかせたいという考えを捨て、マインドマップを活用しようと提案をする。

マインドマップとは、一枚の紙の中心にキーワードを書き、そこから放射状にアイデアを書き連ねていく思考整理法だ。

まずは、真っ白な紙に、子供が興味を持っていることを書いてみる。これが中心となるキーワードであり、「子供の気持ち」を置くのがポイントだ。そこから線を引き、将来就いてほしい職業など、親のやらせたいことを書く。さらに、ここからまた線を引き、最初のキーワードと親のやらせたいことの両方に見合う、今できることを書く。1つのキーワードから出る線は複数本あってよく、可能性のあるなしにかかわらず、思いついたものをどんどん書いていく。

●マインドマップを通して見えてくるのは、子供の夢と親の夢の合致点

例えば、「お菓子作りが好き」と最初に書いたとしよう。ここから線を引き、親のやらせたいことである「英語ができるようになってほしい」を書く。さらにまたそこから線を数本引き、「お菓子作り」と「英語」から連想できる今できることを書く。「英語のレシピ本をあげる」「世界中のお菓子を調べてみる」「海外で修行を積んだパティシエの本を一緒に読む」などだ。こうして書き出されたアイデアは、親も子供も双方が自分から積極的にできること。今すぐできそうなものから実行に移してみるといいだろう。

これで頭ごなしに指示を与えなくても、子供が自ら親がやってほしいと思うことをやるという流れが作れる。人間は誰でも、やらされることはやりたくないが、興味のあることは言われなくてもやるものだ。なるほど、これなら、親はやってほしいのに子供はやりたくないという、バトル一歩手前の状況から抜け出せそうだ。

●マインドマップは親自身を見つめるのにも役立つ

次に、親の気持ちを中心にしたマインドマップを作ってみよう。すると、親が怒りを覚えてしまう本当の原因――例えば自分自身の理想と現実のギャップや、自分と親との関係など――が見えてくる。

真っ白な紙の真ん中に「なぜ子供に○○をやらせたいのか」、または「なぜ言うことをきかせたいのか」を書き、そこから放射状に思い当たる理由をできる限り書く。例えば「将来役立つと思うから」などだ。さらに、なぜそう思うのかを書いていこう。「自身の親にそう言われて育ったから」「こんな苦労をしたから」など、自分の心に眠る要因を冷静に見つめることができる。

自分を見つめれば、直面したくない過去が湧き上がることもあるだろう。嫌な気持ちになることもあるかもしれない。それでも、イライラし続けて子供の成長を妨げてしまうよりはマシ。「自分も成長中」「成長する私は偉い」と思いながら行ってほしい。「育てよう」という上から目線をやめて、一緒に成長しようというポジショニングが、子育ての際に肩の力を抜くポイントかもしれない。

「経験もないのに子育て本?」という疑いを見事に払拭してくれた本書。「DaiGoさん、恐れ入りました」なのだ。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150428-00006530-davinci-life

働かない女子の深い理由 意欲不足も?

子育てや介護など、やむを得ない事情でいったん仕事を辞めると、復職は容易なことではない。これだけ“平等”が定着したかに見える今の日本でも、この手の負担を背負うのは、たいてい女性だ。首都圏に住む35歳~55歳のかつて就業経験のある女性に、大妻女子大学の井上俊也教授らが「現在働いていない理由」を聞いたところ、「家事や子育て、介護など、働くことを阻害する環境があるから」が最も多く47.8%を占めた。

「働くために必要なスキル(能力・知識・資格)が備わっていない」という回答も16.8%。その「スキル」の中身をたずねると、「パソコン使用能力(62.8%)」「語学力(話す聞く42.2%)(読み書き37.9%)」などのテクニカル系スキルをあげた人が多く、「不足している資格」については「英語関連(英検,TOEIC,TOEFLなど)(38.2%)」,「IT関連(ITパスポート,情報処理技術者,MOS,CCNAなど)(27.9%)」,「外国語関連(英語以外)(21.6%)」などが多かった。

一方で、「働く意欲が十分ではないから」働かないという回答も23.2%あった。今後働くためにパソコンなどを学びたいと思っている女性は51.8%いて、「不足意識」と「学習意欲」はともに高いのだが、反面、「学んでみたいスキルは特にない」との回答も21.3%。家事・子育て・介護などの環境的な阻害要因がある一方で、「スキルが足りない」「働く意欲が十分でない」、さらには学ぶ意欲自体がないという状況も復職の障壁になっている可能性が浮き彫りになっている。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150427-00000004-ovo-life

保育園は「迷惑施設」か 近隣トラブルの裏に世代の差〈AERA〉

待機児童問題の解決のため保育所の整備が急がれるなか、その建設をめぐって近隣トラブルは増えている。

ここ数年でも、品川区やさいたま市、福岡市で保育所の開園が中止になった。練馬区では認可保育所をめぐって2012年夏、「平穏に生活する権利を侵害された」として住民が事業者を提訴したケースもあった。

今年3月、東京都は、住宅地の騒音基準を45デシベルと定めている都環境確保条例を改正。小学校就学前の子どもの声は、騒音の規制から外すことを決めた。昨年、都内62区市町村に子どもの声に対する苦情の有無を調査したところ、約7割の自治体が「苦情があった」と回答。加えて、40の自治体が「規制の見直しや緩和」を求めたため、子どもの声は騒音から除外したという。

「一律に数値では判断しませんが、健康被害が出るなど『受忍限度』を超えた騒音があれば、場合によっては勧告や命令の対象になります。ただ、保育園と住民の良好な関係が保たれていれば、住民側の『受忍限度』の基準も高まっていくので、そういう方向に進むことを期待します」(東京都環境局)

とはいえ、切実に悩む人もいる。兵庫県に住む無職の男性(68)は、自宅から50メートル先に保育園があり、園庭での「お遊び」の時間は、キーキーという園児の叫び声が響く。しかも、自宅の反対側には道路を隔てて小学校のグラウンドが隣接しており、少年野球の「声出し」にも悩まされる。両方とも、男性が住んだ後に新設されたという。

「子どもの声は騒音ではない、我慢するべきだという良識派の学者や評論家は一度隣に住んでから言ってほしい。保育園ができることがわかっていれば、家を建て替えるときに2重窓にしたのに。もう今は経済力がありません…」

隣の保育園を「許容」できるか否かの境界はどこにあるのか。

背景には、少子高齢化社会がある。子育て世代とリタイア世代の社会における関係性は大きく変わった。教育費などの子育て経費に悩む子育て世代は、蓄えも多い上に年金で悠々自適に暮らす高齢者に不信感を抱き、一方のリタイア世代は、保育園をはじめ若者が「外に頼る」姿勢に非寛容だ。

大家族でもまれて育ったリタイア世代にとっては、核家族化した子育て世代は過保護で苦労を知らないと映るのかもしれない。退職して静かに暮らしたい世代の権利意識と、子育てに悩む世代の権利意識が真っ向からぶつかる形にもなっている。人口バランスの崩れが、社会に新たなストレスを生んでいる。

※AERA 2015年4月20日号より抜粋

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150424-00000003-sasahi-life

女子高校生Twitterユーザーはアカウントを平均3.4個所有、電通の「若者まるわかり調査2015」

株式会社電通総研は20日、電通若者研究部と共同で行った「若者まるわかり調査2015」の結果を発表した。関東1都6県、関西2府4県、東海3県 の高校生・大学生・20代社会人(未婚者)3000人を対象に、インターネット調査で今年2月に実施したもので、若者の価値観やコミュケーション事情など を聞いている。

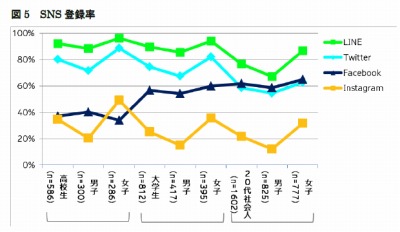

SNSは、LINEやTwitterが性別・年齢層問わず登録されている一方で、Facebookは大学生と20代社会人で登録率が 高くなる傾向があった。Instagramはいずれの年齢層でも女性の登録率が高く、特に女子高校生は2人に1人がアカウントを所持しているという結果 に。「目的やシーンや相手に合わせて、複数のSNSを使い分けている状況が分かる」としている。

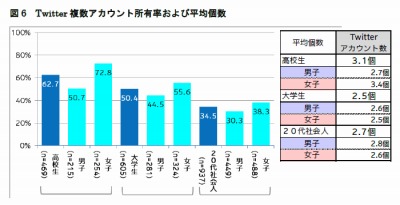

Twitterアカウントを複数所有している人は、高校生で62.7%、大学生で50.4%、20代社会人で34.5%。 Twitterユーザーが所有するTwitterアカウントの平均個数は、高校生で3.1個、大学生で2.5個、20代社会人で2.7個(いずれも、複数 アカウント所有者だけでなく、1アカウントのみのユーザーも含めて算出した平均値)。

Twitterアカウントの平均個数は、女子高校生が最も多く3.4個。「高校生を中心に、Twitterアカウントの複数持ちは当 たり前になっている」という。電通によると、まれに数十アカウントを持つユーザーもいるというが、大半は数個程度で、オープンなアカウント、親しい友人と 会話するためのアカウント、趣味に応じたアカウントなどと、用途によって使い分けているとしている。

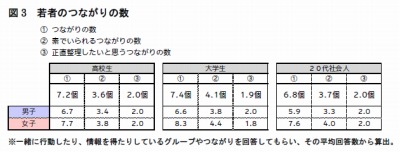

実生活において一緒に行動したり情報を得たりしているグループやつながりの数は、高校生で7.2個、大学生で7.4個、20代社会人 で6.8個とほぼ同じだが、いずれの年齢層も男性より女性が多い傾向にある。特に女子大学生では8.3個に上る。一方で「正直整理したいと思うつながりの 数」が、全体で約2個あるとの結果が出た。

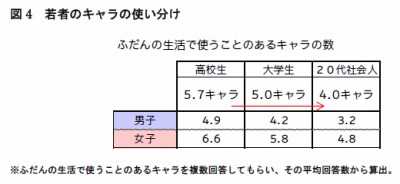

実生活におけるキャラクターの使い分けについても聞いている。高校生で5.7キャラ、大学生で5.0キャラ、20代社会人で4.0 キャラを使い分けており、「ライフステージが若ければ若いほど、日常でのキャラの使い分けが活発に行われている」という。女子高校生が6.6キャラで最も 多い。

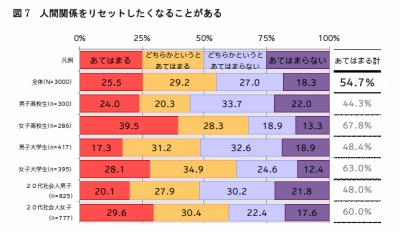

「人間関係をリセットしたくなることがあるか」との設問に「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答した人の合計は、回答 者全体で54.7%。女子高校生が67.8%と最も多く、次いで女子大学生が63.0%、20代社会人女性が60.0%で、総じて女性の方が多い。

母は強し さまざまな悩みも“勲章”

母親になって何が変わったか? 40代~60代の母親500人に聞いた調査(ネオマーケティング・東京)で、母親たちの半数は「精神的に強くなった」こと(49.4%)と答えた。一つの命が、全面的に自分を頼りにして生きている、という自覚は、文字通り「母性本能」の強さにつながるのだろう。一方で、女性としての悩みも多い。母親になって変わったと思うことの2位は「体形が崩れた」(45.6%)だ。次いで「ライフサイクルが変化した」(39%)、「疲れやすくなった」(37.0%)など。出産後に体型が戻らなかった、子供の残飯を食べていたら太った、抱っこで二の腕が太くなったなど、ママたちの体型の悩みは、大抵子育て絡み。ライフサイクルも、やはり子供の生活に合わせた結果だから、この手の悩みは“母親の勲章”でもある。

輝いて生きるために大切だと思うことを聞いたところ、「健康でいること」が87.0%。次いで「元気で明るくいること」(68.2%)、「家族円満でいること」(56.8%)という結果。自分のことより家族を思う母親たち。もうすぐ母の日ですよ~。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150422-00000004-ovo-life

子どもの誤飲事故、薬が初の最多…1~2歳が7割

病院から2013年度に報告のあった子どもの誤飲事故について、薬がたばこを抜き初めて最多となったと、調査した厚生労働省が発表した。

親が目を離したすきに薬をテーブルや冷蔵庫から取って誤飲する子どもが多く、「保護者は手の届かない場所に薬を置くように」と厚労省は呼びかけている。

指定する9病院の小児科が対応した誤飲事故を集計した。事故は531件で、うち医薬品と医薬部外品が96件(18%)でトップだった。調査が始まった1979年度以降、最多はたばこが続いていた。

薬を誤飲した約3割で眠気や吐き気などの症状が表れた。年齢別では、自分でふたや包装を開けられるようになった1~2歳が7割を超えた。

具体的な例では〈1〉精神神経用薬を飲み意識障害となり1週間入院した〈2〉母親のバッグから取り出した風邪薬を最大で14錠飲み2日入院した――などがあった。

その他上位は、たばこ94件、ビニールなどプラスチック製品60件、おもちゃ51件だった。

(2015年4月16日 読売新聞)

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=117441

学習指導要領にパラリンピック教育…文科省方針

2020年東京五輪・パラリンピックに向け、文部科学省は、小中高校などの学習指導要領に「パラリンピック教育」を盛り込む方針を決めた。

児童生徒に障害への理解や障害者との共生について学ばせるのが狙いで、18年度からの実施を目指す。同省は、パラリンピックへの関心を、大会後も続く教育面での「レガシー(遺産)」としたいとしている。

パラリンピック教育を行うのは、社会や国語、体育のほか、道徳や総合学習の時間など。東京大会の意義や、世界各国での障害者スポーツの現状を児童生徒に伝え、障害を乗り越えて戦うパラリンピアンの姿を教科書でも取り上げる。

一部の学校ではすでにパラリンピアンと交流する授業などを行っており、来春から使用される中学の教科書にも記載が盛り込まれるが、学習指導要領に明記することで必修化し、一過性の関心に終わらせないようにする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150414-00050010-yom-soci

夕方に仮眠ダメ…中高生用「快眠」教材

「夕方に仮眠をとると夜の眠りが浅くなり、睡眠不足の原因になる」「週末の朝寝坊は、週前半の時差ぼけを引き起こす」。文部科学省が、体内時計の最新研究をもとに快眠のコツなどをクイズ形式でまとめた教材を作成した。

正しい睡眠習慣を理解して運動や勉強の成績アップにつなげてもらうのが狙いで、今月にも文科省のホームページで公開する予定だ。

「早寝早起き朝ごはん」といった規則正しい生活習慣は、子供の健やかな成長に必要なことから、文科省はこれまで小学生向けに教材を作成していた。文科省が2013年に行った調査では、中学3年生の約7割が午後11時以降に寝ると答えるなど、中学生から夜更かしが深刻になる。そこで、授業などで活用してもらおうと、中高生向けの教材を初めて作成した。

教材の内容は、睡眠学などの専門家を集めた文科省の検討委員会が検討。毎日規則正しく眠ること、朝食をとることが、心と体を健康にさせる上、勉強や運動の好成績につながるとして、科学的知見をもとに睡眠のポイントをまとめた。

教材では、食べる量が同じでも、夜遅くに食べると太りやすいことや、生活が朝型の方が夜型よりも、勉強や運動が好成績というデータも紹介している。テレビやパソコン、スマートフォン画面から出る青色光も体内時計に影響を与えることから、眠る前の利用は控えるべきだとしている。

検討委員会の座長を務めた和洋女子大学の鈴木みゆき教授(59)(睡眠学)は「生徒だけでなく、保護者や先生が、正しい睡眠の取り方を理解し、学校生活に役立ててほしい」と話している。

(2015年4月10日 読売新聞)

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=117272

ロボットを育てて、心ワクワク。発達障害グレーゾーンの児童にユニークな教育支援

新学期になると、子供たちが幼稚園や小学校にやってきます。

新しい先生、新しいお友達に胸をドキドキさせている子供も多いでしょう。

ロボットを育てて、心ワクワク。発達障害グレーゾーンの児童にユニークな教育支援

ところが最近増えているのが、落ち着きがない、先生のお話を聞いていられない、集団行動がとれないといった特徴をみせる子供たちだといいます。

発達障害なのか、やんちゃなだけの子供の個性なのか、心配される親御さんもいらっしゃるでしょう。

日本には児童精神科医が非常に少なく、診断は医師の主観によるものなので、発達障害とは診断されなくても、その可能性がある、もしくは境界線上にあるグレーゾーンと呼ばれるケースが増えています。

◆障害と認められないことのデメリット

発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥他動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害」を発達障害としています。

この法律では、国や地方自治体に対して、早期に発達支援の措置を講じるように定めています。

ところが、グレーゾーンの子供たちは、こういった支援の対象にはなりません。

日常生活ではトラブルを起こしがちで、先生や親に叱られ続けて、自己否定しながら成長していくことが多いのです。その結果、登校拒否やひきこもり、うつなどの二次障害が起きて、攻撃的、暴力的になる場合も少なくありません。

◆ロボットを育てて子供も成長

そこで名古屋大学、中京大学、名古屋工業大学と、障害児支援などに取り組む一般社団法人岐阜創発研究会では、共同でグレーゾーンの子供たちの心の発達と教育を支援するロボットの研究開発のための実験を行うことになりました。

自閉症や学習障害を支援するロボットの開発はこれまでにも行われてきました。今回の実験の新しさは、教育を支援するだけでなく、子供にお世話されるロボットだというところにあります。

グレーゾーンの子供たちは、先生や親から教示・指示される立場であることが多く、なかなか達成感を得られません。

そこで子供より知識レベルの低いロボットを世話し、指示することでロボットを成長させ、子供自身も満足感を得ながら知識を増やすことを目標にしています。

岐阜創発研究会が発達障害児のために創設した「ひかり塾」にロボットを提供し、グレーゾーン児童に対する教育や心理的な効果を検証します。ロボットと会話し、世話をすることでコミュニケーションの仕方を学ぶ効果も期待されています。

ロボットを育てながら、子供の心も育てるという取り組みの成果に期待したいですね。

参考:

http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20150324_eng.pdf

http://www.gifu-er.com/education

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150408-00000004-mocosuku-hlth

団体理念 │ 活動展開 │ 団体構成 │ 定款 │ プライバシーの考え方 │ セキュリティについて │ 事業 │ メディア掲載 │ 関連サイト │ お問い合わせ

copyright © JMJP HOT TOWN Infomaition Inc. All Rights Reserved. NPO法人 住民安全ネットワークジャパン

〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-85 長岡防災シビックコア内 ながおか市民防災センター2F TEL:0258-39-1656 FAX:020-4662-2013 Email:info@jmjp.jp